やっぱり細かい不具合を言われる。もう元気は残されていない

ちゃんとした仕様がない(曖昧)状態のままぐちゃぐちゃ突っ走ってきたのが仇になってるのは承知していますが、夕方頃にチャットでこうなったああなったというのをポコポコ飛ばしてこられるのは精神的にこたえました。一度にまとめていっていただいた方が私も忘れないし、課題が何か分かるんですけれどね…一通にまとめていただけません?とは言えないのがつらいところ。人間関係も大事だからね…。近いうちに現地に行って仕様を固めることから始めないといけないかもしれません。というか、必要なんだったら最初からそこから固めろよという気分はします。コロナ禍で安全側に倒しすぎて、リモート頼みにしすぎたかもしれませんね。

生産工場のDXがよ~く分かる本

DX戦略はやっていかないといけない立場なので、読みました。読みやすい装丁をしている割に書いてある内容は少々真面目なので、何回か戻って読んでいった方が理解が早いと思います。DXというとIoT,AIと親和性が高いですが、それはまぁ手段であって、目的はあくまで「ビジネス環境の激しい変化に対応するためにデジタル技術を活用して製品やサービス・ビジネスモデルを変革していくこと(場合によっては組織風土や企業文化も変えていく必要がある)」であることをちゃんと書いてある点はまぁ良い感じです。変革に絶対的な正解がないので、各社DX推進者は苦労しているわけですけれど…予知保全なんかはずっと前から言われていることなので面白みはないですがね。少量多品種短納期の製造業が普通になる未来、というのはあり得るかもと思っているので、ちょっと身震いしましたが。

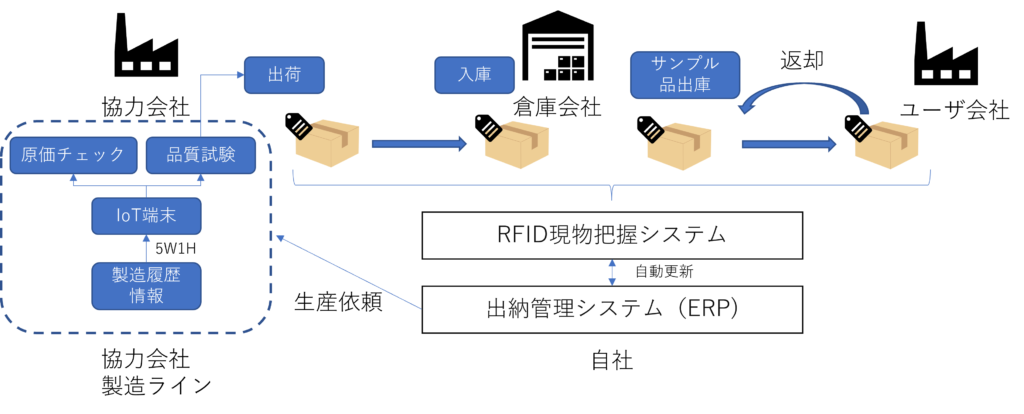

この本では生産現場の話が書かれているので、モノづくりの実績原価(原材料費・人件費・をトレースしていくシステムが紹介されていますが、ウチは生産自体は協力会社に出していて、こちらは倉庫での在庫管理をしている&問い合わせ社にサンプルを提供するなどがメインの仕事なので、どちらかというと調達管理の課題が大きそうですね…ただ、協力会社の方でもロットのバラツキは気にしているので、そこのデータを共有できるだけの信頼があればこんなシステムにはできるのかな…?なんてポンチ絵を描いてました。現在のところ、倉庫会社と自社との間でもシステムが共通化されていない現状があるので…DXのはじめの一歩を踏み出すのが大変そう。